- 12月 14 週六 202409:27

是「北定」不是「北碇」--陸軍總司令部遷建案

- 8月 23 週三 202312:49

金湯二號—史上最大規模後備軍人動員召集

民國66年10月8日國慶前夕,軍方實施迄今最大規模的「金湯二號」後備軍人動員召集,三軍總共動員後備軍人近18萬人(對外宣傳號稱20萬人),以驗證行政院蔣經國院長「24小時完成動員」及參謀總長宋長志「立即動員,立即作戰」指示的後備動員能力。

民國60年代初台灣國際環境快速惡化,中華民國退出聯合國、石油危機、台美外交搖搖欲墜、美方公開宣布金馬外島不再列入美軍協防範圍等等。61年11月蔣經國就任行政院長後調整國家戰略,將國軍任務轉向以防衛台澎金馬為主,尤其要在沒有外援條件下能夠「自力保台」。

- 3月 24 週五 202310:50

249旅,你的榮譽虎旗在哪裡?

民國112年9月24日更新

狂賀!!! 249旅已經從馬祖莒光迎回當年201師的榮譽虎旗!!!

- 3月 12 週日 202321:09

烏龍一場的民國65年全軍番號大改編

民國65年1月1日全國陸海空聯勤的番號全面大改編,造成作戰計畫、人事作業、財務會計、裝備帳冊、公文檔案、後勤補給等等業務一片混亂,混亂還未結束,7個半月後又因新舊番號對照表外流,65年8月16日又再重來一次番號大改編。

每一部隊都有上級賦予的正式番號(又稱「全銜」),例如: 陸軍步兵第206師617旅步6營第1連。除了正式番號外,為了保密欺敵或是不同場合、狀況的需要,也會使用其他代號。例如 :

- 2月 26 週日 202321:17

天祥三號—外島空軍防砲移撥陸軍

民國40年美援恢復後,因應台灣及外島防空需要,空軍高砲部隊陸續接收美製裝備與增編部隊。43年駐防金門、馬祖的陸軍第5軍、第19軍調回台灣併編為第4軍,兩個軍的砲兵共6000人則撥入空軍,與空軍原有的高砲單位配合美援裝備到達而快速擴編。45年5月時空軍總司令王叔銘呈報,已接收各式美援武器裝備19000多噸,防砲官兵總數達21581人,編成13個90高砲營與17個40高砲營,共30個營與1個補充兵營;12個高砲團(第1(53年9月30日裁撤)、2、3(53年11月15日裁撤)、4、5、6、7、8(49年5月1日裁撤)、9、10(46年11月1日裁撤)、11、12團) ;2個高砲旅 (台中以北單位為第1旅、以南為第2旅)(57年10月撤銷旅級);1個防空砲兵學校;最高指揮機構為高射砲兵司令部(51年4月更銜為防空砲兵司令部)。

90高砲營通稱大砲營,轄營部連及第1-4連,每連4砲(90高砲)4槍(四管50機槍),番號為1XX營;40高砲營通稱小砲營,轄營部連及第1-4連,每連8砲(40高砲)8槍(四管50機槍),番號為2XX營。

- 4月 22 週一 201922:37

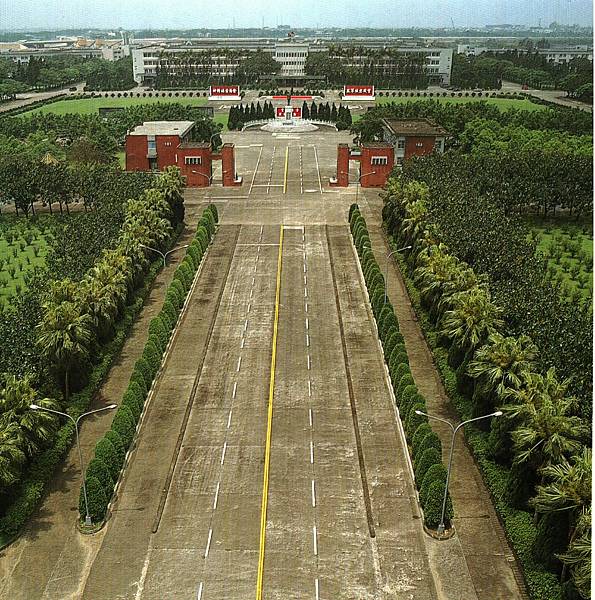

民國63年的國軍

最近在國史館的檔案中,看到一件民國63年4月的「國軍概況參考資料」,是當時參謀總長賴名湯呈送副總統嚴家淦的報告,由於參謀總長與副總統雖有上下之別,但無隸屬關係,所以稱為「參考資料」而非下對上的報告,但以下為行文簡潔以下仍稱「報告」。

這份報告在國史館所收藏的嚴家淦先生副總統任內文檔中,是僅有的一份,顯然不是定期例行報告,基於尊重總統的統帥權,副總統也不會主動過問國防事務,因此其後的時代背景很有意思,值得一述。

- 9月 13 週四 201822:12

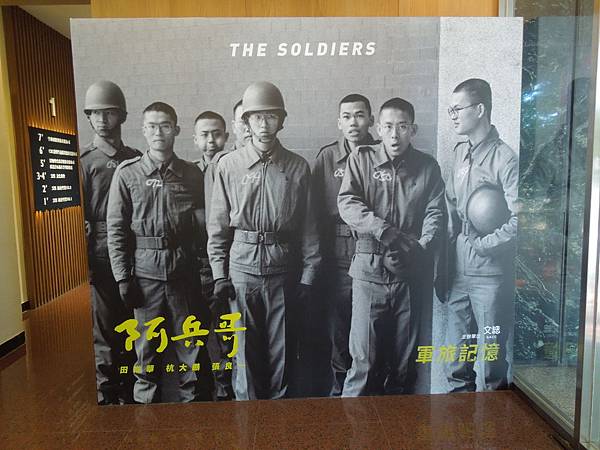

草綠服的記憶

台北市中正區重慶南路二段15號中華文化總會一樓的攝影展「阿兵哥—軍旅記憶」,展期到10日14日(周一休館),雖然規模不大,但頗值得一看。

- 5月 28 週一 201821:12

上海四行倉庫紀念館

日前赴上海探親掃墓,得空去了一趟蘇州河(又名吳淞江)北岸的「四行倉庫抗戰紀念館」,這個館是民國104年8月抗戰勝利70週年時新修開放的。

- 9月 05 週二 201700:11

勤業案—傳說中的1元美金1輛車

從小就聽無所不在的謠指部眼線說過,當年美軍打越戰十分豪氣,打壞的武器裝備懶得修,就以1元美金1件的象徵性價錢賣給我們,而勤儉建軍的國軍如獲至寶,大批大批收下後修理拼湊,撥交部隊使用。