六、引進美造M14步槍陸戰隊的美造M14步槍

六、引進美造M14步槍陸戰隊的美造M14步槍猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣(301)

四、生產製造 自製五七式步機槍計畫代號「建新十二號」,從簽約、引進技術資料、派員出國學習、採購機具、試製樣槍、建置量產生產線、新廠破土開工等等,都擠在兩年內要完成,時間十分緊迫,所以生產初期有許多權宜措施。例如五七式(M60)機槍的槍管,美造為三件式組成(槍管內有合金襯套以加強耐磨耐熱)),因製造機具有多樣未到貨或尚未採購,60廠計畫先以一件式槍管內膛及藥室鍍鉻代用,並加配預備槍管。但聯勤總部不同意代用,改以20萬美元向美國原廠採購1210枝M60槍管。

四、生產製造 自製五七式步機槍計畫代號「建新十二號」,從簽約、引進技術資料、派員出國學習、採購機具、試製樣槍、建置量產生產線、新廠破土開工等等,都擠在兩年內要完成,時間十分緊迫,所以生產初期有許多權宜措施。例如五七式(M60)機槍的槍管,美造為三件式組成(槍管內有合金襯套以加強耐磨耐熱)),因製造機具有多樣未到貨或尚未採購,60廠計畫先以一件式槍管內膛及藥室鍍鉻代用,並加配預備槍管。但聯勤總部不同意代用,改以20萬美元向美國原廠採購1210枝M60槍管。猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(151)

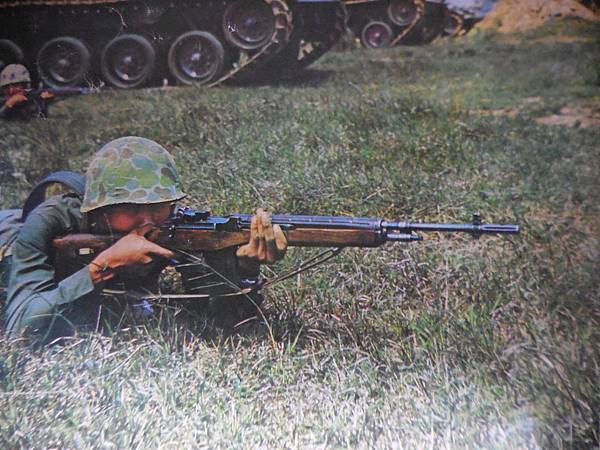

這篇原來是民國103年向尖端科技雜誌投稿的「國造五七式步機槍的故事」,承蒙該刊分三期刊出,如今轉眼已超過十年。這期間有許多軍友先進的指教,自己也陸續蒐集一些新的資料,重新整理並修正錯誤而成。------------------------------

這篇原來是民國103年向尖端科技雜誌投稿的「國造五七式步機槍的故事」,承蒙該刊分三期刊出,如今轉眼已超過十年。這期間有許多軍友先進的指教,自己也陸續蒐集一些新的資料,重新整理並修正錯誤而成。------------------------------猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣(321)

猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣(319)

國造CM31六輪裝甲車(圖片來源: 聯勤創制66週年專輯,民101年6月;勝利之光月刊,民88年12月)

國造CM31六輪裝甲車(圖片來源: 聯勤創制66週年專輯,民101年6月;勝利之光月刊,民88年12月)猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(796)

國造六管機槍是聯勤造兵史上的異數,原來只是意外獲得後拆解試著仿造,作為內部研究之用,並未正式建案與編列預算研發,連試作品的型號都沒有訂。類似的槍砲裝備試製軍品聯勤有一大堆,最後絕大多數都進了聯勤歷史館成為展示品。沒想到因緣際會公開後,陸軍卻有很大興趣,多次測試評估性能與戰術運用方式,但最後並未量產配發部隊。

大家都知道國造六管機槍是仿製美造M134 7.62公厘六管機槍(M134 Minigun ,美國空軍型號GAU-2B/A),樣槍獲得的經過也早為人知,不過還是要交代一下。

猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(615)

民國66年10月8日國慶前夕,軍方實施迄今最大規模的「金湯二號」後備軍人動員召集,三軍總共動員後備軍人近18萬人(對外宣傳號稱20萬人),以驗證行政院蔣經國院長「24小時完成動員」及參謀總長宋長志「立即動員,立即作戰」指示的後備動員能力。民國60年代初台灣國際環境快速惡化,中華民國退出聯合國、石油危機、台美外交搖搖欲墜、美方公開宣布金馬外島不再列入美軍協防範圍等等。61年11月蔣經國就任行政院長後調整國家戰略,將國軍任務轉向以防衛台澎金馬為主,尤其要在沒有外援條件下能夠「自力保台」。

民國66年10月8日國慶前夕,軍方實施迄今最大規模的「金湯二號」後備軍人動員召集,三軍總共動員後備軍人近18萬人(對外宣傳號稱20萬人),以驗證行政院蔣經國院長「24小時完成動員」及參謀總長宋長志「立即動員,立即作戰」指示的後備動員能力。民國60年代初台灣國際環境快速惡化,中華民國退出聯合國、石油危機、台美外交搖搖欲墜、美方公開宣布金馬外島不再列入美軍協防範圍等等。61年11月蔣經國就任行政院長後調整國家戰略,將國軍任務轉向以防衛台澎金馬為主,尤其要在沒有外援條件下能夠「自力保台」。猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(930)

民國112年9月24日更新

狂賀!!! 249旅已經從馬祖莒光迎回當年201師的榮譽虎旗!!!猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(3,232)

民國65年1月1日全國陸海空聯勤的番號全面大改編,造成作戰計畫、人事作業、財務會計、裝備帳冊、公文檔案、後勤補給等等業務一片混亂,混亂還未結束,7個半月後又因新舊番號對照表外流,65年8月16日又再重來一次番號大改編。

每一部隊都有上級賦予的正式番號(又稱「全銜」),例如: 陸軍步兵第206師617旅步6營第1連。除了正式番號外,為了保密欺敵或是不同場合、狀況的需要,也會使用其他代號。例如 :

猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣(3,184)

民國40年美援恢復後,因應台灣及外島防空需要,空軍高砲部隊陸續接收美製裝備與增編部隊。43年駐防金門、馬祖的陸軍第5軍、第19軍調回台灣併編為第4軍,兩個軍的砲兵共6000人則撥入空軍,與空軍原有的高砲單位配合美援裝備到達而快速擴編。45年5月時空軍總司令王叔銘呈報,已接收各式美援武器裝備19000多噸,防砲官兵總數達21581人,編成13個90高砲營與17個40高砲營,共30個營與1個補充兵營;12個高砲團(第1(53年9月30日裁撤)、2、3(53年11月15日裁撤)、4、5、6、7、8(49年5月1日裁撤)、9、10(46年11月1日裁撤)、11、12團) ;2個高砲旅 (台中以北單位為第1旅、以南為第2旅)(57年10月撤銷旅級);1個防空砲兵學校;最高指揮機構為高射砲兵司令部(51年4月更銜為防空砲兵司令部)。90高砲營通稱大砲營,轄營部連及第1-4連,每連4砲(90高砲)4槍(四管50機槍),番號為1XX營;40高砲營通稱小砲營,轄營部連及第1-4連,每連8砲(40高砲)8槍(四管50機槍),番號為2XX營。

民國40年美援恢復後,因應台灣及外島防空需要,空軍高砲部隊陸續接收美製裝備與增編部隊。43年駐防金門、馬祖的陸軍第5軍、第19軍調回台灣併編為第4軍,兩個軍的砲兵共6000人則撥入空軍,與空軍原有的高砲單位配合美援裝備到達而快速擴編。45年5月時空軍總司令王叔銘呈報,已接收各式美援武器裝備19000多噸,防砲官兵總數達21581人,編成13個90高砲營與17個40高砲營,共30個營與1個補充兵營;12個高砲團(第1(53年9月30日裁撤)、2、3(53年11月15日裁撤)、4、5、6、7、8(49年5月1日裁撤)、9、10(46年11月1日裁撤)、11、12團) ;2個高砲旅 (台中以北單位為第1旅、以南為第2旅)(57年10月撤銷旅級);1個防空砲兵學校;最高指揮機構為高射砲兵司令部(51年4月更銜為防空砲兵司令部)。90高砲營通稱大砲營,轄營部連及第1-4連,每連4砲(90高砲)4槍(四管50機槍),番號為1XX營;40高砲營通稱小砲營,轄營部連及第1-4連,每連8砲(40高砲)8槍(四管50機槍),番號為2XX營。猛沃營參一 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣(2,615)